スーパーコンピュータ「富岳」成果創出加速プログラム計算材料科学が主導するデータ駆動型

研究手法の開発と

マテリアル革新 (DDCoMS)

- HOME

- サブ課題―サブ課題A

サブ課題概要

プロジェクト全体の研究開発内容:

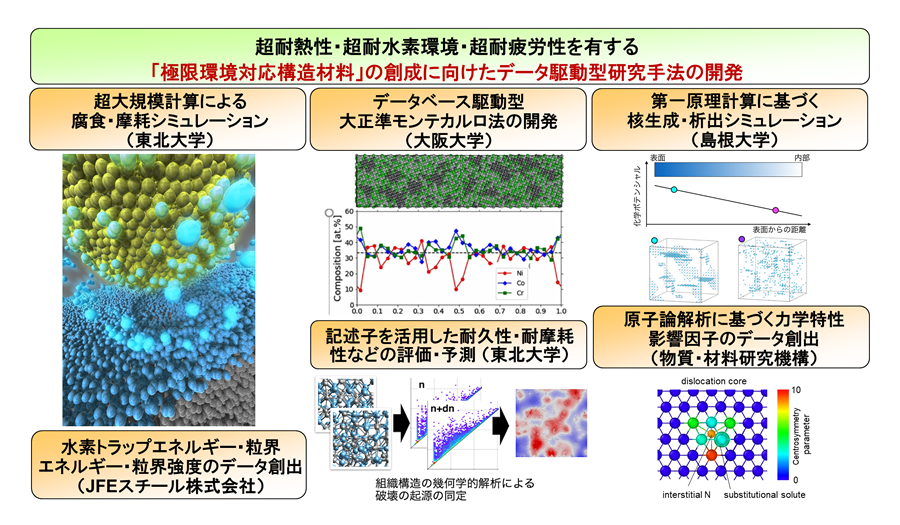

2022年7月に文部科学省「データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト」に採択された5拠点が共同で、「富岳」によってのみ達成可能な超大規模計算、超長時間計算、超大量計算を実現する材料シミュレーション技術の開発をベースに、新たなデータ駆動型研究手法を創出する。

サブ課題A 構造材料(東北大拠点)

東北大学金属材料研究所

久保 百司

サブ課題A構造材料では、超耐熱性、超耐水素環境、超耐疲労性など、多様な極限環境下で長期使用に耐え得る機能を備えた構造材料およびその利用技術のデータ駆動型開発を実施し、既存インフラシステムの長寿命化や新規インフラシステムの高効率化に向けたデータ活用型マテリアル工学の構築を目的としている。

上記目的のために、スーパーコンピュータ「富岳」のみが達成可能な超大規模計算、超長時間計算、超大量計算を実現するシミュレーション技術の開発とそれらのシミュレーション結果を活用したデータ駆動型研究手法の開発を通して、マルチスケール性、マルチフィジックス性、マルチエレメント性を有するために課題解決が困難を極める構造材料の劣化、変形、腐食、摩耗、破壊現象の理解の促進を通して、計算材料科学に基づく構造材料の設計原理の提案と具体的な設計を実現する。

具体的には、東北大学金属材料研究所、物質・材料研究機構、JFEスチール株式会社が、①大規模分子動力学法による腐食、摩耗、変形、水素耐性などの解明を行う。また、東北大学材料科学高等研究所が、②分子動力学計算で得られたデータのトポロジカルデータ解析を行うことで、計算科学とデータ科学の連携を促進する。さらに、大阪大学大学院基礎工学研究科では、③独自に考案したデータベース駆動型大正準モンテカルロ法シミュレーションにより偏析・元素分布解析を可能とし、島根大学材料エネルギー学部では、④第一原理計算を活用した理論状態図解析を実施する。①分子動力学法、③モンテカルロ法、④理論状態図解析の間では、構造、力学特性、メカニズムに関するデータの共有や相互利用などの連携を進める。また、これら計算科学・データ科学グループに加え、実験グループが連携機関として参画する。具体的には、1)高強度耐水素材料に関する連携研究を物質・材料研究機構の実験グループと、2)耐疲労表面硬化材に関する連携研究を東北大学金属材料研究所の実験グループと、3)超耐熱材料に関する連携研究を東北大学大学院工学研究科の実験グループと実施する。